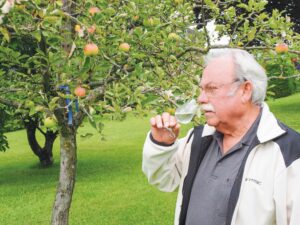

Das „Herz blutet ihm“, wenn Elmar Domig bei herbstlichen Spaziergängen immer wieder „vollbeladene“ Obstbäume sieht und viele der Früchte bereits verfaulend am Boden liegen. „Früher hat es das nicht gegeben“, sinniert er dann vor sich hin und erinnert sich an die Anfänge seiner Karriere als Schnapsbrenner.

FOTOS: TM-HECHENBERGER, PRIVAT

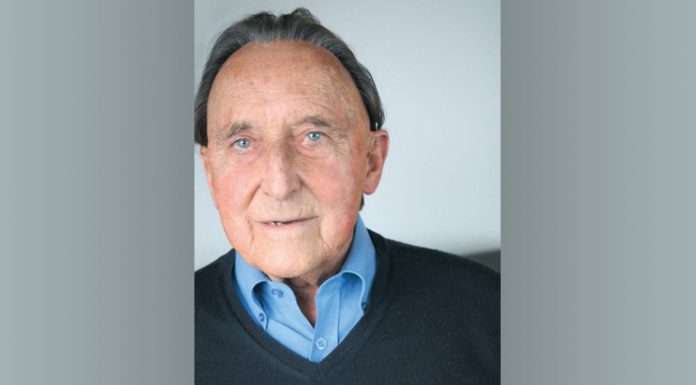

Es war Mitte der 1970er-Jahre und die Bäume im Garten der Domigs hingen voller Obst: Vor allem Zwetschgen gab es so viele wie nie zuvor. Was tun mit diesem Überangebot an Steinobst, welches sich nur bedingt einlagern lässt? Ein Bekannter gab dem damals 21-jährigen Elmar Domig den Hinweis, dass man aus Zwetschgen Schnaps brennen kann. „Das kann die Lösung für unser Zwetschgenproblem sein“, dachte sich Domig, der damals allerdings noch keine blasse Ahnung davon hatte, wie man Schnaps brennt. Erste Erkundungen beim örtlichen Obst- und Gartenbauverein sowie der  „Brennereiinteressentschaft“ in Ludesch führten wenige Wochen später dazu, dass der Brennwagen der örtlichen Schnapserzeuger bei Elmar Domig vorfuhr. Und das erste Feuer in der Brennkammer entfachte in ihm eine Leidenschaft, die ihn in den „Olymp“ der Vorarlberger Schnapsbrenner-Elite katapultierte. Bereits zwei Mal wurde Elmar Domig bei der Landesprämierung im größten Wettbewerb der Vorarlberger Obstveredler als „Brenner des Jahres“ ausgezeichnet.

„Brennereiinteressentschaft“ in Ludesch führten wenige Wochen später dazu, dass der Brennwagen der örtlichen Schnapserzeuger bei Elmar Domig vorfuhr. Und das erste Feuer in der Brennkammer entfachte in ihm eine Leidenschaft, die ihn in den „Olymp“ der Vorarlberger Schnapsbrenner-Elite katapultierte. Bereits zwei Mal wurde Elmar Domig bei der Landesprämierung im größten Wettbewerb der Vorarlberger Obstveredler als „Brenner des Jahres“ ausgezeichnet.

Vom ersten Zwetschgenbrand („man konnte ihn schon trinken“) bis zu den Auszeichnungen bei diversen Wettbewerben im In- und Ausland war es allerdings ein langer Weg. In den ersten Jahren der Brennerei ging es darum, viel Erfahrung zu sammeln und im Austausch mit Kollegen zu lernen: Vom richtigen Zeitpunkt der Obsternte über die bestmögliche Aufbereitung des Obstes zur Einmaischung: Kann man Äpfel samt Stiel und Putz verarbeiten? Was tun mit faulen Stellen? Wie klein wird das Obst gehäckselt, bevor es in das Maischefass kommt? Für diese und viele andere Fragen gibt es unterschiedliche Antworten. „Auf dem Weg zum guten Schnapsbrenner muss man viel ausprobieren – und aus Fehlern lernen!“, verrät Domig.

Rund zwanzig Jahre nach seinen ersten Brennversuchen erfuhr der Ludescher von der beabsichtigten Gründung eines Vereines, der sich um den Erhalt der Brenntradition kümmern wollte: Das war im Jahr 1994, als über den Beitritt Österreichs zur EU abgestimmt wurde und die Angst umging, dass die mächtige Spirituosenindustrie den kleinen „Abfindungsbrennern“ ihre Rechte streitig machen könnten.

Rund zwanzig Jahre nach seinen ersten Brennversuchen erfuhr der Ludescher von der beabsichtigten Gründung eines Vereines, der sich um den Erhalt der Brenntradition kümmern wollte: Das war im Jahr 1994, als über den Beitritt Österreichs zur EU abgestimmt wurde und die Angst umging, dass die mächtige Spirituosenindustrie den kleinen „Abfindungsbrennern“ ihre Rechte streitig machen könnten.

Elmar Domig war seit der Gründung der „VAKO“ (Vereinigung der Abfindungs- und Kleinbrenner Österreichs) 1994 im Vorstand mit dabei und leitete die VAKO von 2005 bis 2024 als Obmann. Der Ludescher „Schnapspapst“ ist überzeugt, dass die Gründung dieses Vereins dazu beigetragen hat, dass es heute noch Klein- und Abfindungsbrenner gibt. Etwa 100.000 Österreicher, so wird mangels offizieller Zahlen geschätzt, brennen aus ihrem Obst Schnaps. In Vorarlberg haben rund 2000 Rechte als Abfindungsbrenner, nur etwa die Hälfte davon geht dieser Tätigkeit noch nach.

Abfindungsbrenner dürfen pro Jahr maximal 200 Liter Alkohol brennen und diesen – dem Endverbraucher direkt und nicht über den Handel – zum Kauf anbieten. Die Einnahmen aus den ersten hundert Litern sind dabei steuerbegünstigt. Die Einnahmen aus den restlichen hundert Litern sind über das Zollamt, wo auch jeder Brand vorangemeldet werden muss, voll zu versteuern. Der Verein VAKO organisierte für seine Mitglieder von Anfang an Weiterbildungsseminare, die auch der bis dahin zwar erfahrene, aber immer noch „ungebildete“ Brenner Elmar Domig besuchte. Bei Lehrgängen an der Höheren Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau“ in Klosterneuburg, oder an der Universität für Lebensmitteltechnik in Hohenau bei Stuttgart eignete er sich theoretisches Wissen an, das ihm auf seinem Weg zur Meisterschaft viel gebracht hat. Im Rahmen einer Weiterbildungsveranstaltung in Salzburg zeigte sich der„Brennstudent“ nicht nur vom Kursinhalt, sondern auch von einem Gasthausbesuch besonders beeindruckt. „Wir haben dort ein sehr gutes Gröstl gegessen und natürlich ein Verdauerle getrunken“, erzählt Domig. „Das Gröstl kostete 50 Schilling, für 2cl Quittenbrand dagegen wurden 65 Schilling verrechnet“, bemerkte Domig.

Der hat sich in den Folgejahren ganz besonders der Quitte gewidmet. Um aus der steinharten Frucht mit ihrem pelzigen Flaum einen erstklassigen Brand zu erzeugen, ist einiges an besonderen Arbeitsschritten und viel spezielles Knowhow gefordert. Seine Quittenbrände sind unter Kennern „Legende“, haben ihm bei diversen Wettbewerben schon viele Auszeichnungen eingebracht und waren natürlich mitentscheidend für die zweimalige Auszeichnung zum „Brenner des Jahres“ (2005 und 2025).

Der hat sich in den Folgejahren ganz besonders der Quitte gewidmet. Um aus der steinharten Frucht mit ihrem pelzigen Flaum einen erstklassigen Brand zu erzeugen, ist einiges an besonderen Arbeitsschritten und viel spezielles Knowhow gefordert. Seine Quittenbrände sind unter Kennern „Legende“, haben ihm bei diversen Wettbewerben schon viele Auszeichnungen eingebracht und waren natürlich mitentscheidend für die zweimalige Auszeichnung zum „Brenner des Jahres“ (2005 und 2025).

Und was kostet so ein Quittenbrand aus Meisterhand? „Das große Geld ist da natürlich nicht zu verdienen“, so Domig. „Wenn man den Arbeitseinsatz vom Obstauflesen bis zum Abfüllen, Etikettieren und die Zeit am Verkaufsstand einrechnet, dazu die Kosten für Flaschen, Verpackung, die Brennerei und vieles mehr, dann kommt man auf einen sehr bescheidenen Stundenlohn“, gibt der Meisterbrenner zu. „Aber ein ehrliches Lob von Kennern und Genießern und das eigene Gefühl, dass ein Brand wieder hervorragend gelungen ist, erfüllt einen schon mit Freude!“