„Was soll das?” – wird sich so mancher fragen, wenn er künftig am Muttersberg auf einen überdimensionierten Hornschlitten, einen Fisch auf einem Sarkophag, auf Gesichter im Felsen, einen taubenblauen Hochstand mit eingeknickten Stützen, eine massive Keramikbank oder einen Steinhaufen mit Wandermarkierungen trifft. Diese Reaktion ist gewollt. Denn unter dem Titel „Alpine Arts” wollen sieben Künstler mit Vorarlberger Wurzeln Einheimische und Touristen zum Nachdenken anregen.

Wer dieser Tage auf den Hausberg von Nüziders und Bludenz steigt, wird höchstwahrscheinlich Zeuge letzter Bauarbeiten. Denn es bedarf umfangreicher Vorbereitungen, bevor am 21. Juni offizielle Eröffnung gefeiert werden kann. Das Konzept steht schon lange. Die Alpenregion Bludenz hat im Rahmen des EU-Leaderprogramms um Förder-Gelder angesucht, um in Zusammenarbeit mit dem Verein allerart, der Gemeinde Nüziders und der Muttersbergbahn einen Wanderweg zu verwirklichen, der ganz besondere Impulse bietet. Mit der künstlerischen Leitung wurden Marbod Fritsch und Alfred Graf betraut. Beide haben Vorarlberger Wurzeln und sich in der Kunstwelt einen ausgezeichneten Namen erarbeitet. Alfred Graf ist den Kunstliebhabern der Region zudem als langjähriger Kurator der Galerie allerart ein Begriff.

Die beiden Künstler schufen nicht nur selbst jeweils ein Kunstwerk für den Muttersberg. Sie holten zudem fünf weitere kreative Geister mit Bezug zur Region ins Boot. Die mussten allerdings bereit sein, eine besondere Herausforderung anzunehmen. Denn einerseits galt es, sich mit dem Verhältnis Mensch und Berg im Allgemeinen sowie dem Muttersberg im Speziellen auseinanderzusetzen. Andererseits stellt der Standort auf einer Seehöhe von 1400 Metern besondere Ansprüche an die Umsetzung einer Installation. Sie muss Wind und Wetter stand halten, darf auch längerfristig keinerlei Gefahrenpotentiale für die Ausflügler auftun.

So ist etwa die Position des drei Meter langen, massiven Hornschlittens, den Liddy Scheffknecht konzipierte, genau ausgeklügelt. Die gebürtige Dornbirnerin, die in Wien und Paris Kunst studiert hat, lebt seit vielen Jahren in der Bundeshauptstadt. Ihr ist es wichtig, dass der Hornschlitten so im Hang fixiert ist, dass er – quasi in der Bewegung festgefroren – in der Schwebe bleibt. Der Betrachter soll sich fragen, ob er wohl gleich abstürzt oder sich wieder fängt. Damit setzt Liddy Scheffknecht den Bergbauern ein Denkmal, die früher das Heu mit solchen Schlitten über die steilen Hänge ins Tal und sich selbst dabei oft in Gefahr brachten. Nachdem eine geeignete Stelle gefunden und vom Naturschutz genehmigt war, mussten Statiker genau ausrechnen, in welchem Winkel zum Hang der Schlitten stehen muss, damit der gewünschte Effekt erzielt und trotzdem niemand gefährdet wird.

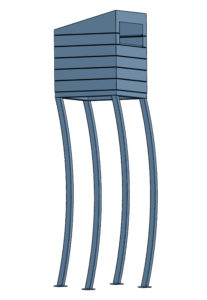

Der Bregenzer Marbod Fritsch hat verschiedenste Ansätze verfolgt, bevor er sich dafür entschied, einen vier Meter hohen Hochstand in die Landschaft zu stellen, der durch einen kleinen Eingriff – die vier Stützen sind bauchig gewölbt – „in die Knie geht”. Während der Hochstand sonst ein Symbol dafür ist, dass der Mensch die Natur beherrscht, wird dieser Einruck – verstärkt durch die taubenblaue Farbe – durch diese kleine Veränderung völlig zunichte gemacht.

Auch Maria Anwander bedient sich bekannter Symbole. Die gebürtige Bregenzerin lebt heute als Konzeptkünstlerin in Berlin. Sie hat in den letzten Jahren einen starken Bezug zur Region gewonnen, als sie an der Volksschule sowie an der Unesco-Mittelschule Bürs ein „Kunst am Bau”-Projekt umsetzte und regelmäßig in Workshops mit den Schülern arbeitete. Am Muttersberg arrangiert sie Steine, die mit blau-weißen Markierungen als Teile eines „alpinen Steigs” markiert sind, zu einem Haufen, der als Wegweiser garantiert nichts taugt. Sie will damit ausdrücken, dass der Mensch zunehmend versucht, sich die Natur mit Leitsystemen untertan zu machen, dabei aber gleichzeitig immer mehr die Orientierung verliert. Ihre Installation soll dazu aufrufen, dass sich jeder Einzelne wieder mehr auf sich selbst verlässt, anstatt im Außen Leitlinien zu suchen.

„Die meisten Menschen haben nicht das Gefühl, Teil der Natur zu sein”, greift Alfred Graf einen ähnlichen Gedanken auf. Der gebürtige Feldkircher beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Frage, welche Eindrücke sein Körper in der Landschaft hinterlässt. Gespräche mit Geologen haben zudem seine Begeisterung für verschiedene Gesteinsschichten und Sedimente geweckt. Er hat deshalb am Muttersberg Erdproben gesammelt, die er im Atelier zu einer Art Zement verarbeitet, aus dem er die Köpfe von Lebewesen nachbildet, die einst den Muttersberg bevölkerten. „Der Muttersberg war über viele Jahre bewohnt. Es gab eine Schule und ein Bergwerk”, hat er sich mit der Geschichte beschäftigt. Die „Kunstwanderer” werden künftig an den Felsen am Weg zum Beispiel die Gesichter von Knappen entdecken können. Dass Verwitterungsprozesse seine Reliefs langfristig verändern werden, macht ihm nicht zu schaffen. „Ich habe keinen Ewigkeitsgedanken in meiner Arbeit.” Darin ist er sich mit Marbod Fritsch einig. „Kunst im öffentlichen Raum muss zudem immer mit den Reaktionen der Besucher rechnen,” sind sie sich bewusst, dass die eine oder andere Skulptur auch zum Klettern und „Bespielen” einladen könnte.

Sie soll aber auch ein Mahnmal sein: „Der Fisch ist ein Sinnbild für das Leben, ein Leben welches auf diesem Planeten mehr und mehr gefährdet wird, indem wir uns der eigenen Ressourcen berauben.” Der äußerlich massive Fisch ist innen hohl.

Die Brüder spielen gerne mit der Vorstellung, dass nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick scheint.

Foto: privat

Gerade diese Begegnungen findet Markus Getzner spannend. Die Kunstwerke, die er und sein Bruder Christoph gemeinsam schaffen, sollen nicht in Galerien in Übersee, sondern möglichst in der Region, an Orten, wo Menschen leben, zu sehen sein. Deshalb hat ihn die Einladung, am Kunstwanderweg mitzuwirken, sehr gefreut. Obwohl die beiden Brüder schon länger in der Französischen Schweiz beziehungsweise in Wien leben, haben sie den stärksten Bezug zur Region. Sie sind beide in Bludenz aufgewachsen. Christoph Getzner, der Mitglied der Dombauhütte zu St. Stephan ist, hat am Muttersberg das Skifahren erlernt. Sein jüngerer Bruder erinnert sich vor allem an das Licht an der letzten Stütze der Bergstation, das er von zuhause aus sehen konnte.

Er weiß, dass es da oben Stellen gibt, die „überwältigend schön” sind. Trotzdem haben sich die Brüder als Standort für ihre Skulptur einen Ort ausgesucht, der sich – direkt an der Straße neben den Liftmasten – weniger attraktiv, fast schon „übererschlossen” präsentiert. Denn dies unterstreicht die Botschaft ihrer Skulptur. Auf einem Sarg aus massivem Beton liegt ein gestrandeter Fisch, der – wie ein Kachelofen – aus einzeln gegossenen Teilen zusammengesetzt und innen hohl ist. Die Brüder wollen daran erinnern, dass der Ursprung allen Lebens im Wasser war und dass wir dieses nach und nach zu Grabe tragen, wenn wir nicht achtsamer mit unseren Ressourcen umgehen.

Monika Grabuschnigg hat sich nach dem Studium in Wien und Israel vor allem mit ihren Keramikarbeiten einen Namen gemacht. „Dieses Material ist anstrengend”, reizt sie die Herausforderung. „Es kann immer etwas schief gehen.” Sie experimentiert mit verschiedensten Materialien, um genau jenen Effekt zu erzielen, der ihr vorschwebt, mischt der Tonmasse auch mal Kunststoff bei. Für den Alpine Art Wanderweg hat sie eine massive Bank aus Zement geschaffen, die eine Hülle aus handgefertigten Fliesen erhält. Auf diesen verteilt finden sich stilisierte Edelweiß-Blüten. Verschiedenste Gruppierungen, haben sich diese Blume, „die für Tapferkeit und Liebe steht” schon zu eigen gemacht. Am Muttersberg verkommt sie zum reinen Dekoelement auf einem Schachbrettmuster, das an einen Bodenbelag erinnert. Auf diese Weise erschafft Monika Grabuschnigg einen Raum mitten in der Landschaft. Wer sich darin niederlässt, soll über ein Zitat aus Marlen Haushofers Roman „Die Wand” nachdenken: „Ein Paradies könnte nur außerhalb der Natur liegen, und ein derartiges Paradies kann ich mir nicht vorstellen.”